材料準備

手にとって使うモノですから、木の質感を大切にしたいと思います。

そこで材料には、DIYで手軽に使われる合板系の板ではなく、桜や杉、楓といった、一本の木から切り出した単板の銘木を使います。

今回は作りやすさや使用時の感覚などを考えて、カッティングボード用には少し硬めのアメリカンチェリー、スプーンとナイフ用には柔らかめのクルミを用意しました。

<材料リスト>

・カッティングボード用

アメリカンチェリー単板 210mm×460mm×15mm

・スプーン/ナイフ用

クルミ単板 45mm×380mm×11mm

- 山崎さんのワンポイント

-

「最近では、ホームセンターやDIYショップ、通信販売などで、様々なサイズや種類の銘木が手に入るようになりました。慣れてきたら好みの木材を探して作るのも楽しいです。また、サイズも先に作るモノの大きさを決めて木材を探すのもいいですが、DIYショップで出会った木材に合わせてカットするのも楽しいですね。」

スプーンの製作-カット

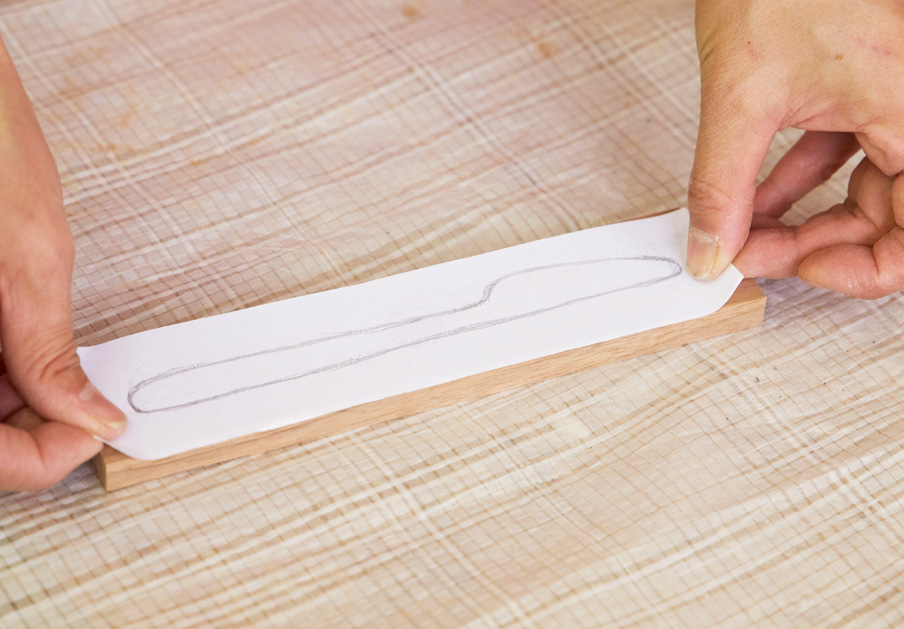

材料のクルミ単板のサイズに合わせた紙を用意し、その紙に作りたいスプーンのカタチを描いていきます。

スプーンのカタチを左右均等に描くのは意外に難しいので、今回は大雑把に描いたら、紙を縦に半分に折って、半分のカタチに沿ってカットしていきます。開けば左右対称になります。

カットした型紙を材料の板に軽く接着します。今回は貼って剥がせるテープ状の接着剤を使用しました。

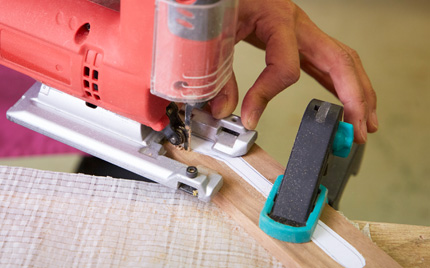

型紙を貼った木材をクランプでシッカリと台に固定し、電動ジグソーでカットしていきます。

電動ジグソーには何種類かの替え刃がありますが、今回は木材用の曲線仕上げ刃をセットします。

- 山崎さんのワンポイント

-

「ジグソーの刃が木材に当たった状態でスイッチを入れると跳ね返って危険なので、必ずジグソーの刃を動かしてから木材に当てます。一度にすべてカットしようとせず、角度が急なところなどは刃を止めて反対側から切り落とすなどしながら少しずつカットしていきます。一度止めて再度動かす時にも、ジグソーを少し戻して刃を動かしてから切断部分に当てます。ジグソーのベース部分をしっかり指で押さえて刃が斜めにならないようにしましょう。」

スプーンの製作-成形

スプーンヘッドの凹み部分を鉛筆で縁取ります。横向きにしてスプーンヘッド先端部分、持ち手のくびれの部分など、カットしたい部分にも同様に鉛筆でラインを引いていきます。

スプーンヘッドの凹み部分は、丸曲刀という種類の彫刻刀を使って彫ります。作業台の端に余り木をクランプで固定して、そこにスプーンを押し当てるようにして彫っていくと彫りやすいでしょう。

- 山崎さんのワンポイント

-

「一度にたくさん彫ろうとせず、少しずつ気長に彫っていくのがコツです。添え手が刃の前に出ないように十分に気をつけましょう。」

次に、鉛筆のラインを目安に外側を成形します。スプーンは曲線が多いので切り出しナイフを使って、少しずつカットしていきます。

柄を全体的に薄くする場合には、横向きにクランプで固定して平鋸でカットします。

- 山崎さんのワンポイント

-

「外側を削る道具はカッターや彫刻刀でもいいのですが、切り出しナイフは一本あるといろいろと便利です。持ち手で軽くナイフの柄を握り、添え手の親指で押すように削ります。鉛筆をナイフやカッターなどで削るのと同じ要領です。」

仕上げに紙ヤスリを全体にかけていきます。最初は80番程度の粗目でカタチを整えます。さらに240、400と細かい番数を使って仕上げていきます。

- 山崎さんのワンポイント

-

「紙ヤスリは木片や消しゴムなどに巻き付けて、擦るようにするとやりやすいです。平面は四角い木片、曲線部分は丸く削った消しゴムに巻き付けるなど工夫してみてください。最後に1000番以上の番数を使ってツルツルに仕上げてもいいですね。」

ナイフの製作-カット / 成形

基本的にはスプーン制作と工程は同じです。紙に鉛筆でカタチを描いて材料の木材に貼り、ジグソーでカットしていきます。

切り出しナイフで刃のカタチ、柄のカタチを彫り出して、紙ヤスリで仕上げていきます。

- 山崎さんのワンポイント

-

「ナイフはカタチがシンプルなので、スプーンよりも簡略化して進行することができます。カタチが左右対称ではないので、型紙を使わず直接木材に鉛筆でカタチを描いても大丈夫。刃や柄の仕上げは、電動サンダーを使ってスピーディーに進めることも可能です。全体を薄めに作るのであれば、最初からスプーンとは別に薄めの板を用意してもいいですね。」

カッティングボードの製作-カット / 成形

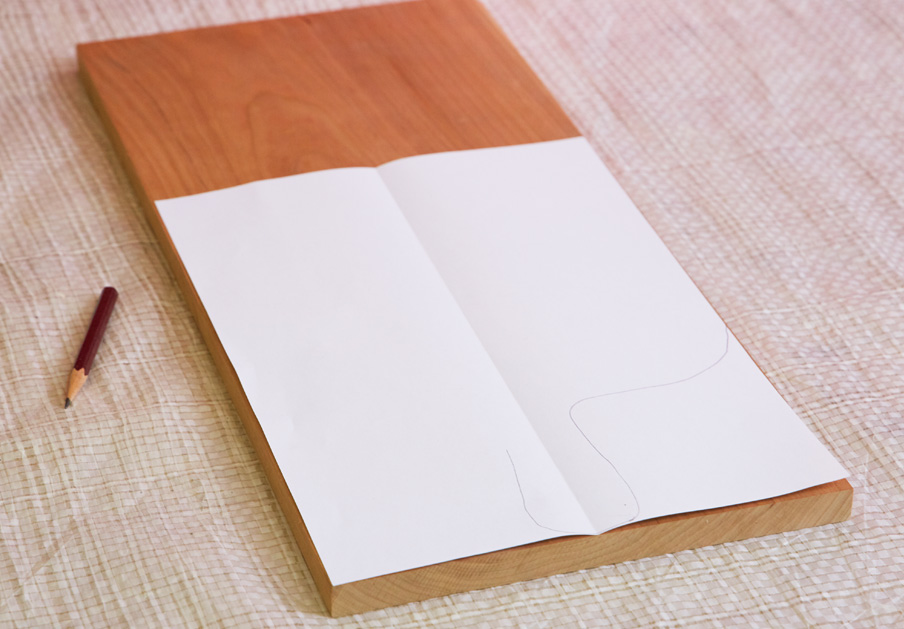

カッティングボードのカットも、基本的な流れはスプーンと同じです。今回は左右幅は板幅の210mmをそのまま使い、持ち手を含めた長さも板長の460mmとしますので、カットするのは持ち手部分だけになります。

想定する持ち手のサイズに合った紙を用意して型紙を作ります。スプーンと同様に持ち手を中心とした左右対称の型紙を作り、真ん中から折って重ねてカット。広げれば左右対称の型紙になります。

カッティングボードはスプーンに比べて大きいので、そのまま板に型紙をなぞって書き写してしまいましょう。

書き写したラインに沿って電動ジグソーでカット。最後に持ち手にフック用の丸穴を電動ドリルであけます。今回は15mm径の穴をあけました。

最後に切り口や板全体を紙ヤスリ(400番程度)で仕上げます。

- 山崎さんのワンポイント

-

「持ち手をカットした段階で一度全体のバランスを見てみましょう。ボード面が長いようだったら、少しカットしてバランスを取ります。フック用の穴は、紐などを付けるのであれば少し小さめにするとカッコいいですよ。またドリルが貫通するので、下に余り木などを置くと台を傷めません。」

カッティングボードの製作-ウッドバーニング

ウッドバーニングとは、電熱ペンを使って木や革の表面を焦がして柄や模様を描く技法で“焦がし絵”ともいわれます。

電熱ペンは通電して先端を熱して使うハンダゴテのような器具で(実際にハンダゴテと兼用のモノもあります)、今回は温度可変式の電熱ペンを使いますが、固定式の電熱ペンでも問題はありません。

まず盤面に下書きをします。鉛筆で軽いタッチで好きな絵を描いていきましょう。

電熱ペンが熱くなっているのを確認して下書きを目安に描きます。断熱ペンのペン先に木の焦げが付いて書きづらくなりますから、手元に紙ヤスリを置いて、ペン先を時々紙ヤスリでこするようにして汚れを取りながら使うと描きやすいです。

電熱ペンはペンを強く押し付けたり、止めてしまうと線がより濃く太くなりますから、途中で止めず均一のスピードで動かします。

ある部分を全体に塗りつぶしたい時は、斜線で埋めるよりも、小さい円を何重にも重ねるようにするとキレイにできます。

- 山崎さんのワンポイント

-

「電熱ペンは描くスピードや押さえる力、材質の違いなどで濃淡が変化する特性がありますから、事前に余り木などで練習をしておくといいでしょう。

お子さんに鉛筆で下書きをしてもらって、お母さんが電熱ペンでなぞるというのも楽しいですね。また、文字も書けますから、家族の名前を入れた専用モーニングプレートなんかも素敵です。」

全体の仕上げ

最後に木製食器用のオイルをカッティングボードとスプーン・ナイフに擦り込みます。

オイルは必ず“食器用”を使用します。綿布などの塗りやすい布に含ませて、擦り込むような感じで塗り込んでいきます。

全体に擦り込んだ後、カラ拭きをして余分なオイルを拭き取って完成です。

- 山崎さんのワンポイント

-

「仕上げ用オイルの替わりに、食材用のピュアオリーブオイルを使うこともできます。その場合は、混ざり物の無いピュアタイプを使ってください。」

今回の工具

今回は、電動ジグソー、電動サンダー、電動ドリル等の電動工具を中心として製作しました。また、電熱ペンは使い慣れるといろいろに活用できて、楽しさが広がりますのでチャレンジしてみてください。」

- 山崎さんのワンポイント

-

「電動工具は、金属可動部にKURE 5-56 を吹き付けるなど、気をつければいつでも快適に使えます。また、彫刻刀やハサミなども、作業後に刃先や可動部にKURE 5-56 を吹き付けて、さっと拭いておけば次に使う時にも気持ちよく使えます。」

今回の制作には、こんな道具を使いました。

- 電動ジグソー

- 電動サンダー

- 電動ドリル

- 電熱ペン

- 紙ヤスリ(80番、240番、400番)

- クランプ

- 丸曲彫刻刀

- 切り出しナイフ

- 木製食器用仕上げオイル

- 綿布

- 筆記具

- 接着剤など

Profile

山崎 真希

東京都台東区生まれ

ものづくりナビゲーター

DIY女子部で木工やガーデニングのワークショップ講師として活動

服飾デザイン専門学校を卒業後、舞台衣装製作やスタイリストアシスタントとして活動。

生花店でのアルバイトののち、同僚と共同で生花店を起業する。

店のディスプレイや内装を自分たちで手がけるうち、DIY女子部に出会い、いろいろなワークショップや講座に参加

DIYショーやホビーショーなどのイベント、ムック本などの製作協力、UR賃貸住宅国立富士見台モデルルーム施工などに携わる

現在は、ものづくりのワークショップやイベントを企画・運営する「やまのアトリエ」を立ち上げ活動中。